Quell'articolo su Moro che segnò l'inizio dell'amicizia tra Testori e CL

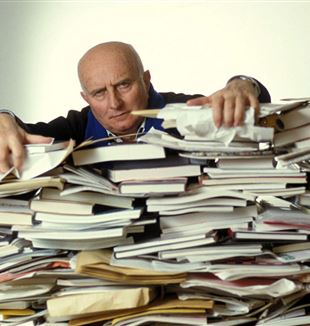

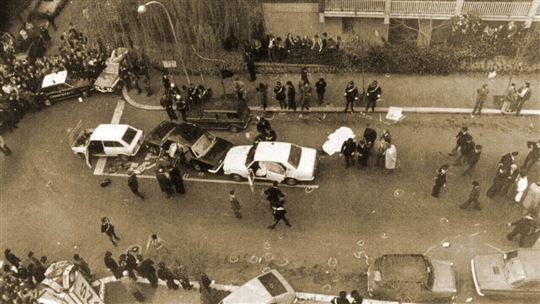

Il 16 marzo di venticinque anni fa moriva il grande intellettuale di Novate. Nel 1978, dopo questo commento sul rapimento del leader DC, alcuni universitari del movimento lo andarono ad incontrare. E lo fecero conoscere a don GiussaniA venticinque anni dalla morte dello scrittore e a quaranta dal rapimento di Moro, riproponiamo quell'articolo

LA REALTÀ SENZA DIO

Quando, lungo la giornata di giovedì, presi nelle dure ombre di un’emozione sotto cui non volevamo che le nostre responsabilità venissero minimamente a cedere, abbiamo letto i giornali e seguito la televisione; e quando, l’indomani, abbiamo aperto le pagine dei quotidiani, la cosa che più ci ha angosciati è che, nelle disamine dell’accaduto e nel mare di contrabbando retorico che quelle analisi ha accompagnato, non ci è stato concesso d’imbatterci in una sola domanda che recasse in sé il disperato bisogno d’una possibile spiegazione totale e, dunque, religiosa del punto in cui è arrivata la vita; e questo ove pure quella spiegazione avesse dovuto risultare veramente e completamente esclusa dalla nostra esistenza; anzi, magari proprio per quella totale e tragica esclusione.

Neppure

nelle parole pronunciate o scritte da chi, per il segno stesso di cui

fregia la propria militanza politica, ci sarebbe parso naturale, il nome

di Dio è venuto fuori; e neppure è uscito quello della sua assenza; del

vuoto, intendo, che la sua assenza ha determinato nella società

dell’uomo.

Comprendiamo benissimo l’urgenza di leggere con la più intransigente lucidità la catena efferata dei fatti; comprendiamo altresì come la necessità primissima fosse di fermare ogni eventuale dilatarsi della paura, in modo che la situazione non sfuggisse dalle mani di chi, soprattutto, doveva governarla; e, tuttavia… Tuttavia, appunto, dove può mai giungere una società che intenda spiegar tutto politicamente, tutto politicamente decifrare (senza peraltro riuscirvi) anche e proprio nel momento in cui il cumolo degli errori, delle responsabilità, delle vergogne e dei tradimenti (e, primo fra tutti, il tradimento dell’anima) suona i suoi cupi e fatali rintocchi? Quando questi rintocchi annunciano contemporaneamente la povera morte di alcuni innocenti là, sulle strade che fin a poco prima sembravano calme e serene, e la morte morale della stessa concezione dell’esistenza, una concezione per cui dall’assalto allo Stato e dall’assassinio di cinque suoi figli non si riesce a cavare neppure un dubbio sulla sua reale capacità di consistere, anche solo storicamente e anche solo socialmente?

Comprendiamo benissimo l’urgenza di leggere con la più intransigente lucidità la catena efferata dei fatti; comprendiamo altresì come la necessità primissima fosse di fermare ogni eventuale dilatarsi della paura, in modo che la situazione non sfuggisse dalle mani di chi, soprattutto, doveva governarla; e, tuttavia… Tuttavia, appunto, dove può mai giungere una società che intenda spiegar tutto politicamente, tutto politicamente decifrare (senza peraltro riuscirvi) anche e proprio nel momento in cui il cumolo degli errori, delle responsabilità, delle vergogne e dei tradimenti (e, primo fra tutti, il tradimento dell’anima) suona i suoi cupi e fatali rintocchi? Quando questi rintocchi annunciano contemporaneamente la povera morte di alcuni innocenti là, sulle strade che fin a poco prima sembravano calme e serene, e la morte morale della stessa concezione dell’esistenza, una concezione per cui dall’assalto allo Stato e dall’assassinio di cinque suoi figli non si riesce a cavare neppure un dubbio sulla sua reale capacità di consistere, anche solo storicamente e anche solo socialmente?

«Perché

almeno ieri, almeno oggi, almeno adesso, non si pone fine al sistema

delle retoriche, opposte eppur eguali, e non si aiuta l’uomo a porsi con

terribile chiarezza di fronte alla realtà?»

Che

l’atto sia stato, appunto, compiuto contro lo Stato è orrendamente

certo, ma cos’ha fatto per anni e anni questo Stato affinché tale atto

non venisse preparato e realizzato? E perché anche nel momento in cui

l’approssimarsi del «redde rationem» si va facendo inarrestabile, si usa

ancora la parola che confonde, la parola che annebbia, la parola che

copre, la parola che mente?

Perché almeno ieri, almeno oggi, almeno adesso, non si pone fine al sistema delle retoriche, opposte eppur eguali, e non si aiuta l’uomo a porsi con terribile chiarezza di fronte alla realtà?

Perché almeno ieri, almeno oggi, almeno adesso, non si pone fine al sistema delle retoriche, opposte eppur eguali, e non si aiuta l’uomo a porsi con terribile chiarezza di fronte alla realtà?

Perché

chi ha la possibilità e, dunque, il dovere di farlo, non l’aiuta a

capire come sia proprio la realtà sociale a naufragare una volta che

essa venga privata del suo sangue sacro e religioso?

Perché s’è avuto e si ha ancora il timore di dire che il Dio rifiutato è un vuoto che nessuna demagogia del benessere e dell’eguaglianza, o d’ambedue assieme, può colmare; e che quel vuoto, a riempirlo, sarà solo il cupo inferno della materia impazzita e della sua impazzita cecità e solitudine?

E perché continuare a pensare, a scrivere, a dire e a difendere che la disamina della condizione generale dell’uomo e della sua esistenza impedisce quella delle sue situazioni storiche particolari, quando tutto (e, in prima fila, il nostro presente stato di rischio, se non già disastro) è lì a provare che, assommando soluzioni o pseudosoluzioni particolari, alla fine sono proprio i particolari medesimi, è proprio la medesima storia dell’uomo, sono il suo benessere e la sua eguaglianza a venir accecati e distrutti?

Perché s’è avuto e si ha ancora il timore di dire che il Dio rifiutato è un vuoto che nessuna demagogia del benessere e dell’eguaglianza, o d’ambedue assieme, può colmare; e che quel vuoto, a riempirlo, sarà solo il cupo inferno della materia impazzita e della sua impazzita cecità e solitudine?

E perché continuare a pensare, a scrivere, a dire e a difendere che la disamina della condizione generale dell’uomo e della sua esistenza impedisce quella delle sue situazioni storiche particolari, quando tutto (e, in prima fila, il nostro presente stato di rischio, se non già disastro) è lì a provare che, assommando soluzioni o pseudosoluzioni particolari, alla fine sono proprio i particolari medesimi, è proprio la medesima storia dell’uomo, sono il suo benessere e la sua eguaglianza a venir accecati e distrutti?

Non

vorremmo che anche questo terribile episodio, il cui senso e la cui

conclusione sono ancora ben lontani e potrebbero risultare ulteriormente

tragici e cupi, finisse per scivolare in un’accettata proposta di

soluzione particolare, e tutto questo affinché il turbamento non sembri

troppo crudele ed esacerbante. Ma nessuna luce, oggi, è abbastanza

chiara; nessuna è abbastanza ferma, dura e crudele. Senonché la luce di

cui, oggi, l’uomo ha bisogno non è primariamente di natura politica e

sociale; è una luce che anche queste comprende e che, anzi, ne precisa e

illumina i valori reali e supremi, ma reali e supremi proprio perché

riconosciuti relativi rispetto al suo proprio e primo Supremo.

«Affondare

gli occhi nel nostro male tenendo presente il Dio che abbiamo lasciato

o, quantomeno, il dolore d’averlo lasciato, non significa veder meno:

significa vedere ancora di più»

L’uomo

e la sua società stanno morendo per eccesso di realtà; ma d’una realtà

privata del suo senso e del suo nome: privata, cioè, di Dio. Dunque,

d’una realtà irreale. La servitù tanto giustamente esecrata e temuta

sembra di nuovo premere alle nostre spalle, proprio mentre la terribile

assenza prende a rombare dentro i nostri poveri crani. Affondare gli

occhi nel nostro male tenendo presente il Dio che abbiamo lasciato o,

quantomeno, il dolore d’averlo lasciato, non significa veder meno:

significa vedere ancora di più; e significa, inoltre, non poter più

usare la parola (quella parola che è appunto ciò che si fa carne) come

menzogna; menzogna che è servita e serve per usare la carne; per

colpirla, crivellarla e stenderla, assassinata, su una delle strade che

avevamo costruito per il nostro bene e per la nostra vita.

Corriere della Sera, 20 marzo 1978

Corriere della Sera, 20 marzo 1978