martedì 30 gennaio 2024

lunedì 29 gennaio 2024

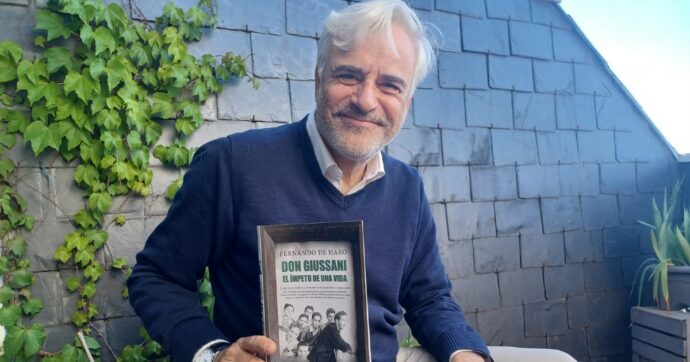

“Perché sono un uomo: scene dalla vita di don Giussani”, il nuovo libro sul pensiero del fondatore di Comunione e liberazione

Scorci di vita quotidiana su una linea temporale intrecciata, per raccontare con un nuovo sguardo la vita di don Luigi Giussani. Questa l’idea alla base di Perchè sono un uomo: scene dalla vita di don Giussani, ultima opera del giornalista spagnolo Fernando de Haro in libreria da lunedì 21 novembre per Àncora Editrice (pp. 320, prezzo €25,00). Un racconto per episodi che, grazie all’esperienza personale di de Haro con il fondatore di Comunione e Liberazione, ripercorre i momenti salienti della vita di don Giussani con una narrazione fortemente soggettiva, quasi a immaginare di riportare in presa diretta le vicende e le riflessioni più significative della storia del teologo brianzolo.

Grande ammiratore della storia di don Giussani, Fernando de Haro è già noto in Italia per la collaborazione con alcune testate online, mentre in Spagna è conosciuto come codirettore del popolare programma radiofonico La Tarde de Cope. “Non volevo che il lettore leggesse una descrizione della vita di Giussani, ma che potesse vivere con lui, conoscere le sue reazioni alle sfide che ha affrontato”, ha commentato de Haro a proposito del volume.

Così il testo sceglie di ripercorrere i momenti più importanti della vita di don Giussani in una linea temporale discontinua, cominciando dal maggio 1998, quando Giussani ha 76 anni, per raccontare i giorni immediatamente precedente la Veglia di Pentecoste in piazza San Pietro dove Giovanni Paolo II ha incontrato e benedetto i movimenti ecclesiali e le nuove comunità, per poi tornare indietro al suo periodo come insegnante di religione al liceo classico Berchet, fino a raccontare anche il Seminario di San Pietro martire di Seveso e il suo incontro decisivo con monsignor Gaetano Corti.

continua su il Fatto Quotidiano al seguente link:

sabato 27 gennaio 2024

Chesterton e S.Tommaso d'Aquino

CHESTERTON/

E “San Tommaso”, (re)imparare a pensare con due giganti

di Gianni Varani

La biografia di "San Tommaso" scritta da

Chesterton sembra fatta apposta per essere riletta in attesa del Giubileo 2025,

a 800 anni dalla nascita

Più di vent’anni fa un patito di Gilbert Keith Chesterton,

il famoso scrittore inglese, lanciò una sfida singolare ad alcuni amici

emiliani variamente illetterati. “Leggete per favore – questa fu la

provocazione – la biografia di San Tommaso d’Aquino scritta da Chesterton e

allora rieditata, è impossibile non vi conquisti, anche se non avete studi

teologici; se però non doveste apprezzarla, vi pagherò una pizza”. L’esito

della competizione fu un successo solo parziale, e una pizza è ancora da

pagare.

GIORNATA DELLA MEMORIA/ Shoah, per guarire dall'ipocrisia

"ripetere" non basta

Tuttavia il 2025 potrebbe essere un anno straordinario per

rilanciare questa sfida “chestertoniana” e “tomista” su scala più vasta. E il

motivo è che sarà l’ottocentenario della nascita del Dottore Angelico, della

quale si ipotizza l’anno ma non il giorno. Un’occasione straordinaria, il 2025,

per riprendere in mano questa biografia, pubblicata nel Regno Unito nel 1933,

come futuro “libro del mese”. Uno studioso autorevole del tomismo come Etienne

Gilson la giudicò il miglior libro scritto su san Tommaso aggiungendo che “solo

il genio può spiegare un simile risultato”.

Per richiamare un esempio pertinente, proprio in questo

prossimo febbraio, pare che Comunione e Liberazione proporrà come “libro del

mese” – seguendo da decenni, con tanti libri del mese suggeriti, una lunga e

feconda pratica educativa di don Luigi Giussani – la straordinaria biografia di

San Francesco d’Assisi scritta proprio da Chesterton cent’anni fa, nel 1923. Un

buon pretesto di questa felice indicazione è il ricorrere di alcuni

ottocentenari francescani (nel 2023 il presepe, l’approvazione della Regola e,

nel 2026, la morte del santo).

Tutte queste ricorrenze medievali che s’intrecciano

potrebbero anche suonare, per menti laiche, eccessive se non fastidiose, oppure

pretesti per sermoni accademici o per qualche stanca liturgia. Ma è bene

considerare, in aggiunta, che il 2025 sarà un anno giubilare, per il mondo

cattolico. Un momento capitale di riconciliazione, di pellegrinaggi ma anche di

riflessione per capire l’attualità, le ragioni e le radici di una fede che

appare sempre più avversata o ignorata in Europa. Ed è su questo che la biografia

dell’Aquinate, scritta da Chesterton tre anni prima della morte, ha un valore

capitale, anche se lui si limitava a definirla un abbozzo, come del resto

quella sul santo di Assisi. C’è anche chi ritiene che questa sua opera sia, per

lucidità e ampiezza di intuizioni, superiore alla precedente su Francesco.

In ogni caso, i riferimenti ad entrambi i santi pullulano in

queste pagine. Basti questa citazione, per averne un assaggio: “Forse

suonerebbe troppo paradossale dire che questi due santi ci hanno salvato dalla

spiritualità; una fine spaventosa. Forse potrei essere frainteso se dicessi che

san Francesco, con tutto il suo amore per gli animali, ci salvò dall’essere

buddisti; e che san Tommaso, con tutto il suo amore per la filosofia greca, ci

salvò dall’essere platonici. Ma è meglio dire la verità nella maniera più

semplice; e cioè che entrambi riaffermarono l’Incarnazione, riportando Cristo

sulla terra”.

Oltre alla ostilità allo spiritualismo, condita con le sue

riserve sul platonismo e sugli “agostiniani limitati” – accenno che ci porta

poi alla polemica accesa contro Martin Lutero – Chesterton dedicò molte righe a

dimostrare quanto la mente di Tommaso tenesse saldamente assieme ragione,

realtà, fede e libertà e non avesse alcuna preclusione alla vera scienza.

Anche qui citazioni stimolanti, tra le tante possibili: “San

Tommaso d’Aquino somiglia moltissimo al grande professor Huxley, l’agnostico

che inventò la parola agnosticismo. È simile a lui nel modo di iniziare il

ragionamento, ed è diverso da tutti gli altri, prima e dopo, fino all’età

huxleyana. Egli adotta quasi alla lettera la definizione huxleyana del metodo

agnostico: ‘Seguire la ragione, fin dove arriva’; l’unico problema è: dove

arriverà? Egli formula l’affermazione, moderna o materialistica, in modo

perfino impressionante: ‘Tutto ciò che è nell’intelletto è stato nei sensi’”.

Si potrebbero aggiungere le famose considerazioni

paradossali sulle “uova”, per dialettizzare con la filosofia scettica

contemporanea: “L’hegeliano può dire che l’uovo in realtà sia una gallina,

perché parte di un infinito processo del divenire; il seguace di Berkeley può

sostenere che le uova in camicia esistono alla stregua di un sogno, poiché è

facile pensare che il sogno sia l’origine delle uova e le uova l’origine del

sogno; il pragmatico può ritenere che noi sfrutteremo al meglio le uova

strapazzate se dimenticheremo che sono uova e ricorderemo soltanto lo

strapazzo. Ma nessun allievo di san Tommaso ha bisogno di guastarsi il cervello

per far andare a male le proprie uova… Il tomista si leva nell’ampia luce

diurna della fratellanza degli uomini, nella loro comune consapevolezza che le

uova non sono galline né sogni, né puri assunti pratici, bensì realtà attestate

dall’autorità dei sensi, che proviene da Dio”.

Chesterton era del resto convinto – lo rimarca Giulio

Giorello, nella postfazione a quell’edizione Piemme del 1998 – che se i posteri

avessero saputo realmente seguire il pensiero dell’Aquinate, non ci sarebbe

stato il caso Galileo, forse nemmeno il caso Darwin e nemmeno la disputa

moderna tra scienza e fede. Tanto basti per rilanciare quella vecchia

provocazione emiliana, di oltre vent’anni fa, e risfidare amici, scettici e

credenti senza distinzioni, a provare a gustare il Tommaso di Chesterton. In palio

non c’è solo una banale pizza. Ma il tenere ben aperte, nell’anno giubilare, le

finestre della mente, così com’era aperta e spalancata sul reale la sua

teologia.

Continua su sussidiario.net

https://www.ilsussidiario.net/news/chesterton-e-san-tommaso-reimparare-a-pensare-con-due-giganti/2649074/#:~:text=CHESTERTON/%20E%20%E2%80%9CSan,la%20sua%20teologia.

Giornata della Memoria

GIORNATA

DELLA MEMORIA/ Shoah, per guarire dall’ipocrisia “ripetere” non basta

Pubblicazione: 27.01.2024 - Luigi Campagner

(Sussidiario.net)

La lucidità

di Elena Lowenthal e i consigli di Freud spiegano come "rielaborare"

la Giornata della Memoria. Solo così si evita una nuova Shoah

Contro il

Giorno della Memoria si è espressa con grande lucidità Elena Lowenthal nel

pamphlet che porta il medesimo titolo, pubblicato nel 2014 (ADD Editore).

L’intellettuale, scrittrice e traduttrice dei maggiori scrittori ebrei,

sostiene, con la forza paradossale di un titolo in stile Hannah Arendt, che per

gli ebrei il Giorno della Memoria è perfettamente inutile, e in quanto

stimolatore di ipocrisia, dannoso. Potrebbe invece servire agli “altri”, ai non

ebrei e in particolare al colto, filosofico e progredito Occidente, che ha

prodotto l’antisemitismo come volontà di annientamento dell’altro.

Antisemitismo come forma politica perfetta di un nichilismo che non è stata

sufficiente la vittoria di una guerra mondiale a sconfiggere.

Giacomo B.

Contri parlava in proposito di “odio logico”. Un odio ben diverso dall’odio

empirico, quello spicciolo per intenderci: per il vicino di pianerottolo, per

il capufficio o per lo Stato confinante. Negli ultimi decenni, man mano che i

clamori della guerra combattuta nelle strade della civilissima Europa sono

andati calmandosi, il segnalibro della memoria ha visto il passaggio di

testimone dalla critica storica, economica, sociale, filosofica e religiosa,

all’emozione. Terreno viscido, dov’è facile rimanere impantanati, come sa

chiunque travolto da una forte emozione stenti a riaversene. Tutto il filone

emotivo cresciuto all’ombra della Shoah induce ad immedesimarsi nella vittima,

suscitando un’onda di compassione e per contrasto di orrore, stupore, disprezzo

per chi si è posto (voce del verbo porsi) dall’altra parte.

Orrore,

incredulità e stupore che stimolano il riflesso condizionato di “chiudere gli

occhi” di fronte alla realtà, come nelle forme primarie (ma inefficaci) di

difesa infantile, allontanando in tal modo il nazismo da qualsivoglia

comprensione critica del fenomeno. Non però che manchino gli strumenti. Uno tra

altri, semplice e particolarmente adatto alla nostra civiltà delle immagini, è

la visione del film Il trionfo della volontà, la grandiosa opera di propaganda

della regista tedesca Leni Riefenstahl (1902-2003), dedicata alla consacrazione

del raduno di Norimberga del Partito Nazionalsocialista del 1934 (Youtube). Il

progetto intellettuale del nazismo è chiaro e brutale fin dal principio:

fondere un popolo in una nazione e una nazione in un esercito, sotto l’egida

incontrastata del principio unico del comando-obbedienza. Il trionfo della

volontà è il programma politico nazista, che ha come obiettivo il passaggio

immediato della volontà (del capo) al corpo (popolo-nazione), senza mediazione

di altri fattori esterni, o di corpi estranei. È la messa in pratica

dell’ideale puro (purezza è la parola chiave del nazismo) di autopotenza, per

il quale il corpo dell’altro è impuro in quanto tale: non è una “fonte” o un

invito, ma solo un fastidio e un ostacolo.

Dunque, la

memoria dovrebbe (o almeno potrebbe) portare lì, alla scoperta dell’ideale

perverso di omologazione assoluta, di cui gli ebrei sono stati la vittima. Ma

se nel 1945 la vittoria fosse andata ai nazisti non sarebbero stati gli unici,

come immagina la coraggiosa serie tv L’uomo nell’alto castello, tratta dal

libro di Philip K. Dick, La Svastica sul sole (1962), dove in un’America

nazificata, alla medesima sorte degli ebrei sono associate anche tutte le

persone di colore.

Tuttavia,

che capire la realtà attraverso la memoria possa scongiurare una nuova Shoah,

per Lowenthal rimane un’illusione. Nel suo pessimismo circa il potere della

memoria Lowenthal incontra l’ebreo Freud, per il quale il pensiero entrato in

crisi non si ritrova per effetto della memoria, che, anzi, può farsi alleata

della malattia alimentando l’eterno ritorno del peggio. Per Freud non è certo

la memoria ad aver la forza per generare quel particolare genere di cambiamento

che usiamo chiamare guarigione. Per salvare la memoria dalle sue stesse spirali

e dalle sue rimozioni serve una cesura col passato, un balzo fuori di sé. Per

costruire un futuro nuovo e diverso serve investire su un altro reale a sua

volta disposto a investire su chi gli chiede un aiuto. Nel suo saggio

Ricordare, ripetere, rielaborare (1914) Freud riconosce una novità di

guarigione alla sola “rielaborazione”, non al semplice ricordo e tanto meno

alla ripetizione. Rielaborare è un’operazione di rottura col passato,

un’operazione di risignificazione complessiva, paragonabile alla riscrittura di

una storia dai suoi inizi.

Continua sul

seguente link

https://www.ilsussidiario.net/news/giornata-della-memoria-shoah-per-guarire-dallipocrisia-ripetere-non-basta/2653053/#:~:text=GIORNATA%20DELLA%20MEMORIA,una%20nuova%20Shoah

domenica 21 gennaio 2024

venerdì 19 gennaio 2024

martedì 16 gennaio 2024

Carras, cambiare la vita per non perderla (F. De Haro)

Carras,

cambiare la vita per non perderla

La scorsa settimana, esattamente il 9 gennaio, è scomparso

Jesús Carrascosa, responsabile di Comunione e Liberazione in Spagna

(....continua su il Sussidiario.net)

domenica 14 gennaio 2024

Biografia di Yves Congar (Lorenzo Fazzini, Avvenire)

LA BIOGRAFIA

Domenicano instancabile che

radiografò la crisi del cattolicesimo occidentale

LORENZO

FAZZINI

Un teologo che scriveva di Chiesa, fede e cultura su Le Monde; un

domenicano instancabile nel suo lavoro intellettuale, brillante e

pionieristico, ma anche segnato da limiti caratteriali umani che talvolta ne

hanno segnato il percorso (« È vero, non sono uno facile»); autore di

best-seller teologici, con numeri che fanno impallidire l’editoria cattolica di

oggi; un intellettuale capace di dissentire da grandi colleghi per diversità di

vedute – tre nomi, Rahner, Ratzinger e Schillebeeckx. E soprattutto oggetto di

un ostracismo da parte della gerarchia cattolica che si è poi tramutato – con

l’avvento di Giovanni XXIII – in una valorizzazione quasi corrispettiva alla

negazione del suo apporto innovativo a due campi della teologia, il rapporto

tra fede e storia, e l’ecumenismo. Tutto questo, e molto altro, è stato Yves Congar,

uno dei più grandi pensatori cattolici del Novecento, come emerge dalla recente

biografia dello storico francese Étienne Fouilloux, Congar. Una vita (Il

Mulino, pagine 328, euro 28,00). Testo ricchissimo, quello di Fouilloux, che

attinge dai Diari di Congar e ne ricostruisce il profilo

biografico e lo spessore teologico nel contesto della Chiesa nel Novecento.

Fouilloux segnala come fondativa, nel percorso biografico di

Congar, la stagione di guerra: arruolato e poi prigioniero, nella baracca del

campo di prigionia fu compagno di Jean Guitton. E se lo storico non può non

registrare una venatura antisemita di Congar, incapace di lucidità su questo

rispetto ad un certo spirito del tempo, gli va riconosciuta la capacità di aver

visto nel nazismo un’espressione di netto e radicale anticristianesimo: «Padre

Congar sarà davvero indenne dall’antisemitismo solo al tempo del Vaticano II»,

scrive il biografo, ricordando al contempo come «tanto ammirava la Germania di

Lutero e Möhler, tanto detestava la Germania di Hitler e quella di Guglielmo

II». Sul fronte religioso, Congar era stato capace, già negli anni Trenta, di

radiografare con parole precise la crisi del cattolicesimo occidentale: «

Ripiegata su se stessa, tagliata fuori dalla vita, la religione non ha più

offerto alle anime quell’ambiente di vita totale in cui la fede ha la sua

adeguata espressione. La fede si è, per così dire, disincarnata, svuotata di

sangue umano». Per riportare il cattolicesimo all’altezza della sua vocazione

Congar si avventura in un lavoro teologico di proporzioni enormi (1790 titoli

censiti), con alcune opere che hanno fatto la storia del pensiero

teologico: Vera e falsa riforma della Chiesa (in

Italia per Jaca Book) in Francia ricevette 27 recensioni, quel volume di 650

pagine venne venduto in cinquemila copie, esaurite in un solo anno (1950).

Mentre Per

una teologia del laicato (Morcelliana), ampio come il

precedente, si arrivò alla cifra sensazionale di diecimila copie vendute

dell’originale francese nella seconda edizione del 1954. Un’eredità che resta

feconda e attuale ancora oggi, visto che proprio nell’estate scorsa papa

Francesco ha citato Vera e falsa riforma di Congar laddove ha

chiesto ai sacerdoti: « Non ci succeda di essere una Chiesa “ricca nella sua

autorità e nella sua sicurezza, ma poco

apostolica e mediocremente evangelica”». La perizia e la

peculiarità intellettuale di Congar divennero ben presto però un problema per

le maglie della censura del suo Ordine (era entrato nei domenicani nel 1925, a

21 anni) e di quella vaticana: già nel 1939 il Sant’Uffizio chiede il ritiro di

una pubblicazione di Charles Moeller nella collana fondata da Congar. Per dare

un’idea di quanto Congar abbia dovuto subire in termini di restrizione,

Fouilloux segnala che il suo Chrétiens désunis abbia dovuto

attendere il 1964 per essere di nuovo pubblicato dalla prima edizione, uscita

nel 1948. Nei suoi Diari Congar riferisce di quella prassi

censoria che voleva sopire sul nascere ogni tentativo

riformatore: «Si cerca nei miei scritti

ogni minima possibilità in direzione di ogni temibile eresia,

finendo per trovarne un’ombra in mezza riga. Nessun testo – neanche san Tommaso

– resisterebbe a un simile trattamento ». La scure vaticana colpì nel 1952 in

particolare Vera e falsa riforma: vietata la sua

riedizione e vietata ogni traduzione. Ostracismo che colpiva nell’intimo un

teologo innamorato della Chiesa e della sua missione: « Ho pianto per ore, e

singhiozzato come un bambino», scrisse nel luglio 1956, quando il suo Ordine

gli impediva, sollecitato da Roma, di pubblicare. L’amara constatazione di

Congar: «Solo una volta mi rifiutarono il diritto di predicare: i

nazisti nel maggio 1941». Il cielo si schiarisce per Congar

nell’approssimarsi al Concilio Vaticano II, convocato da Giovanni XXIII.

Diverse testimonianze attestano che fu proprio il pontefice bergamasco – che

era stato nunzio a Parigi e aveva apprezzato il teologo di Le Saulchoir, dal

nome del convento belga domenicano fucina delle novità teologiche di Francia. En passant, anche

Henri de Lubac, prima avversato, venne ampiamente riabilitato. Nella primavera

del 1963, con il vento già cambiato in suo favore, Congar registra: « Alle

11.50 a Santa Sabina il padre generale ha chiesto di incontrarmi. Per dirmi

cose gentili: è la prima volta in vita mia che un superiore mi convoca per una

cosa simile». Il biografo ha gioco facile a segnalare: « Era entrato

nell’Ordine nel 1925, quasi trentotto anni prima…».

Fouilloux traccia poi riassuntivamente (lo stesso Congar lo

aveva scritto nel suo Diario del Concilio) l’apporto del

teologo francese ai lavori del Vaticano II: otto dei sedici documenti

dell’assise avevano visto l’apporto del domenicano. «Solo Philips, cardine dei

testi dottrinali, dall’intersessione del 1963 al suo ritiro a causa di una

malattia il 7 novembre 1965, poteva esser paragonato a lui».

Gli anni successivi al Concilio per Congar furono, da un lato,

segnati da una malattia neurologica che ne limitò sempre di più la sfera di

influenza, dall’altra segnata dai tormenti post-conciliari: per esempio, il suo

rapporto dialettico con la teologia della liberazione più marcata, quando

scrisse: « Il progetto di salvezza di Dio in Gesù Cristo supera, giudica e

radicalizza gli sforzi umani di liberazione temporale ». « Riformista, padre

Congar non era una rivoluzionario », sintetizza Fouilloux, il quale non tace la

riserva del domenicano sull’Humanae vitae, e al contempo

segnala la distanza dialettica che Congar manifestò verso Hans Küng: « Pur

elogiando al sua intrepidezza, criticava il radicalismo della sua sintesi sulla

Chiesa e la contestazione dell’infallibilità. Ma riteneva importante il suo lavoro,

e si impegnò con lui in un dialogo

esigente e senza compromessi». Come altri teologi prima

ostracizzati, poi riconosciuti dalla Chiesa come punti di riferimento, anche

Congar ricevette la porpora – a de Lubac era stato assegnata la dignità

cardinalizia nel 1983, a lui toccò nel 1994, esattamente 50 anni dopo essere

stato censurato e allontanato dall’insegnamento. Riabilitazione piena che operò

papa Giovanni Paolo II. Il 22 giugno 1995 morì durante la colazione

all’ospedale des Invalides, dove era stato accolto come reduce di guerra.

(da Avvenire on line,

continua la lettura)

sabato 13 gennaio 2024

Rilevanza o irrilevanza dei cattolici in politica a trent'anni dallo scioglimento della Democrazia Cristiana

Il 18 gennaio 1994 si arrivò allo scioglimento della Dc. Da quel momento i credenti in campo nei partiti non sono riusciti a trovare unità nemmeno sui valori di fondo. Crescono le iniziative dal basso

undefined - Foto d'archivio

Inizia oggi un viaggio a tappe sull’impegno dei cattolici in politica. Approfondimenti, interviste, esperienze e contributi per individuare le difficoltà dell’impegno nell’attuale contesto politico e per mettere a fuoco piste di impegno condiviso. Le tesi e le “ricette” in campo sono molte: c’è chi parla di «diaspora» e chi invece invoca l’esigenza di una ricostruzione dal basso partendo da quello che già esiste, c’è chi ritiene cruciale incoraggiare la presenza dei credenti già impegnati nei partiti-cardine dell’attuale bipolarismo e chi invece spinge sul ruolo “equilibratore” di un terzo polo. Di certo, è impossibile mettere da parte la cultura della partecipazione e della responsabilità che è alla base del cattolicesimo politico in tutte le sue forme.

Correva l’anno 1994, era il 18 gennaio di 30 anni fa. La Democrazia cristiana - fondata mezzo secolo prima, nel 1943, da Alcide De Gasperi, all’inizio della travagliata transizione dalla caduta del Regime alla nascita della Repubblica - scrisse la parola fine in un incontro all’istituto Sturzo in cui l’ultimo segretario Mino Martinazzoli, dopo una relazione dello storico Gabriele De Rosa, lanciò un appello a convergere nel nascente Partito popolare. La chiusura fu sancita politicamente dal Consiglio nazionale del partito, senza una vera e propria deliberazione giuridica, al punto che ancora oggi c’è chi ne teorizza il suo essere ancora in vita proclamandosene, con tanto di carta bollata, erede legittimo.

La data scelta non era casuale, ricorrendo quel giorno i tre quarti di secolo dalla fondazione, il 18 gennaio 1919, a seguito del celebre “appello ai liberi e forti” da parte di don Luigi Sturzo, del Partito popolare, poi chiuso da Benito Mussolini. Come non casuale fu l’appuntamento che in quello stesso giorno si diedero - nello studio del notaio romano Francesco Colistra - Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Antonio Martino, Luigi Caligaris e Mario Valducci per dar vita a Forza Italia. E nemmeno casuale fu l’annuncio dato qualche ora prima, in un albergo romano, della nascita del Centro cristiano democratico ad opera di un gruppo di dirigenti democristiani: Pierferdinando Casini, Clemente Mastella, Francesco D’Onofrio, Sandro Fontana e Ombretta Fumagalli Carulli.

Finiva così la storia cinquantenaria del partito-Stato che ha vinto tutti i turni elettorali, ad eccezione di quello europeo del 1984, sull’onda emotiva della tragica fine nel pieno della campagna elettorale di Enrico Berlinguer. Ma forse è più calzante e generosa la definizione di Agostino Giovagnoli di “partito italiano” a sottolinearne l’aspetto popolare, il grande radicamento sociale, più che nel Palazzo.

Ma dallo scudo crociato allo scudo “incrociato”, è un attimo. Hanno fatto seguito trent’anni passati fra nostalgia e tentativi, rivelatisi tutti più o meno velleitari, di rilanciare con nomi diversi, o persino con quello stesso nome e con lo stesso simbolo conteso, l’esperienza dell’unità politica dei cattolici.

Falliti questi tentativi, se non uniti sotto lo stesso simbolo, si è detto, si poteva essere uniti almeno come popolo e come orizzonte ideale, con significative convergenze programmatiche da ricercare sui valori di fondo. Dalla vita alla famiglia, dalla solidarietà alla dignità della persona. Centrali nella Dottrina sociale della Chiesa ma anche nella nostra Costituzione, su iniziativa proprio di un manipolo di intellettuali e giuristi cattolici, in un percorso andato da Camaldoli alla Costituente. Macché. La divaricazione politica ha scavato solchi sempre più profondi, rendendo “simpatici” i compagni di strada, e “nemici” gli avversari politici, mentre l’appartenenza comune al popolo di Dio è stata spesso brandita come una “aggravante” invece che come stimolo a ritrovare percorsi comuni. Laddove il metodo del dialogo e della condivisione, usato di recente per l’adozione unanime dell’assegno unico per i figli, è lì a dimostrare che mettere al centro il bene comune - e non la “nemicità” propellente del consenso di parte - è un metodo persino conveniente, se per convenienza si intende, appunto, il benessere di un popolo e non della propria parte.

Ai giorni della diaspora hanno fatto seguito quelli della - presunta - irrilevanza dei cattolici. C’è anche chi ha teorizzato come la politica guerreggiata, a suon di tweet e battute sferzanti, non sia più un posto per cattolici.

Ne scaturisce una riflessione curiosa, con un retrogusto amaro. A guardare ai vertici delle istituzioni europee degli ultimi anni, fra gli esempi più luminosi che possono essere evocati, c’è quello del compianto David Sassoli, mentre è sotto gli occhi di tutti l’autorevolezza dell’attuale presidente della Repubblica, prova ne è l’ultima, corale e sincera adesione ai contenuti del massaggio di fine anno. Due esponenti della cultura cattolico-democratica vicini all’insegnamento dei padri costituenti (si pensi, in particolare, al legame di Sassoli con La Pira e di Mattarella con Moro) mentre è di tutta evidenza, denunciata di recente da Pierluigi Castagnetti, la sottovalutazione della componente cattolico-popolare, esclusa dal gruppo dirigente del Pd.

Sul fronte opposto si registra un fenomeno simile e al tempo stesso opposto. Simile è la marginalizzazione di apporti provenienti dall’associazionismo e dall’impegno nel sociale, in un contesto in cui alcuni valori cristiani, non tutti a dire il vero, vengono invece tenuti in primissimo piano. Esibiti, e qualche volta usati, direttamente dai loro capi.

Tanti i tentativi “cattolici” che si sono fronteggiati in questi anni, in quel centro falcidiato da ultimo dalle liti perenni fra Renzi e Calenda. Dagli incontri di Todi a Insieme, il partito lanciato da Stefano Zamagni, dal Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi a Base popolare, nuova formazione lanciata da Gateano Quagliariello, Giuseppe De Mita, Mario Mauro, Lorenzo Dellai, Marco Follini e Giorgio Merlo.

Sul fronte moderato del centrodestra c’è l’Udc, che ha ereditato lo scudo crociato, mentre tanti cattolici hanno preferito confluire dentro Forza Italia e più di recente nel progetto conservatore di Giorgia Meloni, in cui Gianfraco Rotondi ha portato la sua “Rivoluzione cristiana”. Sul versante opposto vari tentativi si sono alternati. Interessante l’apporto di Demos (guidata da Paolo Ciani e Mario Giro) nelle liste del Pd, con qualche significativo exploit elettorale, come quello - nello scorso turno europeo - di Pietro Bartolo il medico dei migranti, con 135 mila preferenze.

L’irrilevanza dei cattolici è stata messa a tema, con tanto di punto interrogativo, in un incontro tenutosi in università a Bologna nell’ottobre del 2022. Un pubblico, prevalentemente giovanile, di circa mille persone, tanto numeroso, a sera tarda, che indusse il cardinale Matteo Zuppi a definire i cattolici «magari irrilevanti, ma certo non disinteressati». Nel ruolo di pubblico ministero in un confronto a tratti duro, tuttavia non banale, l’intestatario del copyright della tesi dell’irrilevanza, Ernesto Galli della Loggia, sul banco degli “imputati”, invece, i presidenti di Cl e Sant’Egidio, Davide Prosperi e Marco Impagliazzo e lo stesso presidente della Cei, a difendersi dall’accusa, rivolta al mondo cattolico, di non esser riuscito a trovare risposte, nella strategia e persino nel linguaggio, all’altezza della sfida della secolarizzazione. In quella sede Zuppi evocando papa Benedetto e papa Francesco parlò dei cattolici come «minoranza creativa, che deve saper parlare con tutti, senza che questo comporti l’essere d’accordo con tutti. Si può essere avversari ma non “nemici”». Ma l’avversario per tutti deve essere «una politica senza visione, fatta per i propri interessi, come occupazione del potere». Quanto alla strategia dell’impegno cristiano, la premessa necessaria, per Zuppi, «è essere cristiani. Può sembrare un po’ banale. Ma i primi cristiani costituenti furono per lo più mandati dai loro vescovi a fare politica. Era gente che faceva altre cose, erano cristiani che si sono trovati a vivere l’impegno politico, è lì il nodo. Riscoprire la bellezza dell’essere cristiani, fare del Vangelo un qualcosa che entra nella vita delle persone, con l’impegno e l’amore politico».

La sfida è lanciata, per dirla con Francesco De Gregori: «La storia siamo noi, nessuno si senta escluso». Ultimamente a fronte di tentativi a livello centrale che stentano a decollare, si susseguono iniziative “dal basso” sul piano locale. In Basilicata la candidatura di Angelo Chiorazzo, fondatore della cooperativa Auxilium, si rivela subito aggregante, con l’adesione immediata di Demos e il sostegno della rete “Persone e comunità”, attiva e presente nella limitrofa Campania. Mentre in Sardegna si registra una alleanza a sorpresa fra il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi e la Dc di Totò Cuffaro.

....(continua su Avvenire, 4-1-2024)

giovedì 11 gennaio 2024

La prudenza, una virtù scomparsa?

La prudenza

Una virtù scomparsa?

Pietro del

Pollaiolo - "Prudenza".

Pietro del

Pollaiolo - "Prudenza".

Un patrimonio dimenticato

Nell’immaginario odierno la prudenza è associata soprattutto a un procedere

lento e circostanziato (come nel caso della guida automobilistica) o a una

indecisione di fondo per evitare rischi o, peggio ancora, a una forma di viltà

o di pavidità che impedisce di prendere posizione[1].

Valutazioni che sono in gran parte eredità del pensiero moderno.

Per gli antichi invece la prudenza era considerata la virtù più bella a

disposizione dell’uomo e guida di tutte le altre (auriga virtutum),

perché consente di riconoscere l’obiettivo fondamentale della vita nella

situazione concreta, ma soprattutto individua i mezzi adeguati per poterlo

conseguire. I greci la indicavano con phronēsis (saggezza), un

termine che faceva originariamente riferimento al diaframma (frēn), sede

del respiro, del sentire e dell’attività conoscitiva propria dell’anima, la

dimensione più intima dell’uomo[2].

La persona saggia ha la ragione in buona salute e perciò può governare se

stessa. Per Aristotele, il compito della saggezza è di educare la sensibilità,

l’energia indispensabile per compiere il bene (Topica, V, 8; 138 b 2-5):

è il compito essenziale della ragione pratica (Etica Nicomachea, VI, 5).

Per questo la saggezza è il perno della vita morale, perché scopo di questa

disciplina, aggiunge sempre Aristotele, non è di conoscere il bene, ma di

essere buoni. Cicerone traduce phronēsis con prudentia,

definendola «la scienza delle cose che si devono cercare o fuggire» (De

officiis, I, 153).

Come si può notare anche da questa semplice ricognizione, non solo la

saggezza-prudenza, ma la stessa filosofia morale si presentano con

caratteristiche ben diverse dall’approccio intellettualistico proprio

dell’epoca moderna, alla ricerca di regole e definizioni precise, svuotando in

tal modo la ragione pratica della dimensione affettiva. Emblematica a questo

riguardo è la posizione di Kant: ragione ed emozioni sono nemici dichiarati;

per questo la scelta del bene deve prescindere da ogni aspetto passionale ed

essere compiuta sulla base della pura ragione. E il motivo di tale contrasto è

enunciato con chiarezza: «Essere soggetti a emozioni e passioni è ben sempre

una malattia dell’animo, perché ambedue escludono il dominio della ragione»[3].

È una posizione antitetica a quella di san Tommaso: «Il modo della virtù, che

consiste nella perfetta volontà, non può essere senza passione, non perché la

volontà dipenda dalla passione, ma perché a una volontà perfetta in una natura

passibile necessariamente consegue la passione» (De Veritate, q. 26, a.

7, ad 2; cfr a. 1).

Tommaso, iniziando la seconda parte della Somma Teologica,

nota che «le considerazioni generiche in campo morale sono meno utili, perché

le azioni (umane) sono particolari» (Sum. Theol. II-II, prol.). Per

vivere bene si deve sapere come concretamente agire, e soprattutto essere

sufficientemente motivati a farlo. Per questo senza la prudenza non si può

parlare di morale.

Cos’è la prudenza?

Tommaso riprende l’etimologia del termine da Isidoro da Siviglia: prudenza

come porro videns, capacità di guardare avanti, lontano, di

prevedere e provvedere, vedere il possibile punto di arrivo di un pensiero o di

una scelta, mediante confronti (collatio) con quanto accaduto nel

passato (cfr Sum. Theol. II-II, q. 47, a. 1). Tale significato

prospettico trova conferma dal fatto che la parola latina prudens è

la forma contratta di providens (provvidenza): il prudente è

provvidente, colui che vede prima, guarda oltre la situazione puntuale.

Il compito specifico della prudenza è soprattutto quello di prefigurare il

percorso adeguato per raggiungere il fine. Non stabilisce il fine ultimo, il

bene da compiersi, che non è oggetto di deliberazione (cfr Sum. Theol. I-II,

q. 57, a. 5), ma ne predispone i mezzi.

Da qui l’importanza fondamentale della prudenza nel processo del

discernimento per compiere in maniera corretta decisioni importanti per la

propria vita[4].

Il suo legame con la provvidenza mostra anche la sua dimensione religiosa, di

partecipazione alla sapienza divina, che fornisce luce e forza per compiere il

bene. Tommaso precisa che in questo difficile compito possiamo essere aiutati

da un prezioso dono della Spirito Santo, il consiglio, che fornisce luce

all’intelletto e forza alla volontà: «La prudenza, che implica la rettitudine

della ragione, viene potenziata ed aiutata in quanto è regolata e mossa dallo

Spirito Santo. E questo compito appartiene al dono del consiglio. Quindi il

dono del consiglio corrisponde alla prudenza, come suo aiuto e coronamento» (Sum.

Theol. II-II, q. 52, a. 2).

Questa docilità libera dall’ansia di ritenere che tutto sia affidato alle

proprie forze, disperando di migliorare. Curiosamente però Tommaso nota che

questo necessario completamento per la deliberazione era stato riconosciuto con

chiarezza già da Aristotele: «Il Filosofo stesso notava [Etica Eudemia,

7, 14] che coloro i quali sono mossi per istinto divino non hanno bisogno di

deliberare secondo la ragione umana, ma devono seguire l’istinto interiore:

perché sono mossi da un principio superiore alla ragione umana» (Sum. Theol. I-II,

q. 68, a. 1). (………)

(fonte: Giovanni Cucci su La Civiltà Cattolica, Quaderni 2022 ) continua